Gabby Palko était en route pour l’hiver, là où c’est chez elle désormais ; en Alaska. Sa lettre s’est perdue avec l’arrivée du froid et arrive seulement maintenant au printemps alors que la neige est en train de fondre.

19 degrés, 19 degrés… À cet instant, ce chiffre me semble si douloureusement froid. Alors que je charge mon camion par un matin gris d’octobre, j’ai l’impression que mes pauvres mains sont sur le point de se désintégrer sous l’effet du vent. Très probablement parce que je les ai plus lavés au cours de cette année que tout au long de ma vie.

Je me suis assise à cet endroit précis par -30° F (-34,4° C) un jour de janvier, aussi excitée à l’idée d’établir un record personnel de température négative, que nerveuse à l’idée de couper le contact de mon camion. Inversement, je me suis posée ici par une journée ensoleillée d’avril ne portant rien d’autre qu’un débardeur, le mercure affichant 30° F (-1,1° C). Grand ciel d’azur au-dessus de la tête, je m’étais arrêté pour mettre à nu ma peau sous le chaud soleil printanier pelant avec bonheur une mangue mûre. Alors, je me demande bien, pourquoi ces 19 degrés Fahrenheit sont-ils si douloureux, carrément épouvantable.

Heureusement, la voix compatissante dans ma tête prend le dessus sur celle qui me traite de petite chiffe molle en cet instant. “Tu n’es tout simplement pas encore habitué. Patience.” L’une des grandes prouesses de l’homo sapiens est sa remarquable capacité d’adaptation. S’adapter et évoluer, s’adapter et évoluer… Tel est le mantra.

L’automne est une pièce en deux parties. Au premier acte, les choses sont lumineuses, joyeuses, amusantes. La bière froide et les morceaux de reggae rythmant l’été sont remplacés par du vin rouge et du jazz chaleureux. Les pulls préférés sont retirés des placards, les skis bien-aimés sortis du garage. Les feuilles entament leurs mues pour leurs robes les plus brillantes et nous éblouissent de leur performance annuelle. La toundra Alaskienne devient pollock-esque et se transforme chaque jour de façon spectaculaire. Je peux à nouveau porter des cols roulés.

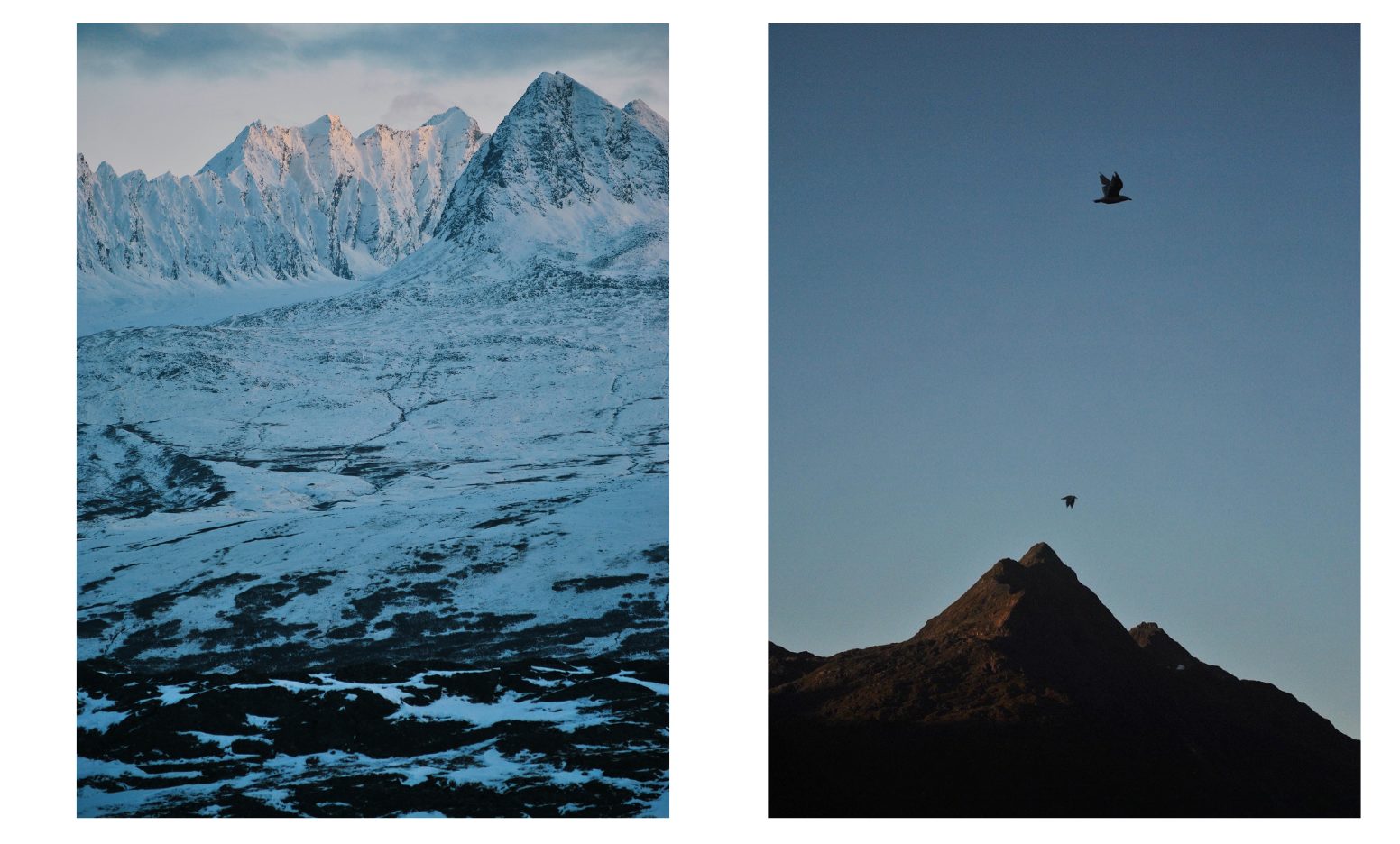

Mais l’acte II est plus sombre. Il ressemble à du chagrin. Les arbres flamboyants signent leur dernière danse puis s’inclinent, abandonnant à la mélancolie des branches mornes et nues se balançant dans le vent. Les peintures psychédéliques de la toundra de Thompson Pass sont désormais teintées d’un brun morose et terne. À une latitude de 61 degrés nord, nous perdons quotidiennement environ six minutes de lumière. Hormis les pygargues à tête blanche, les canards communs et quelques ours jetant furtivement un œil hors des buissons d’aulnes, la grande partie de la faune et de la flore a disparu. Il fait froid et tout est calme.

C’est aussi le moment où s’accumulent les tâches de préparation hivernale. Organiser les hors-bords pour l’hiver, isoler le bateau, localiser ce fichu grattoir de pare-brise insaisissable. Et maintenant que la température plonge en dessous de 30° F, j’ai bien sûr, des problèmes de chauffage. Rien d’autre à faire que d’attendre les pièces expédiées. J’égaye mon bateau-maison en hissant deux guirlandes lumineuses de Noël sur le mât, et mon neveu, mes soirées en deviennent significativement différentes. 36 dollars de joie en ampoules LED.

La limite de la neige progresse discrètement depuis des semaines. Elle plane au-dessus de mes yeux, mais semble encore bien loin de mes pieds qui stagnent sur un sol brun. En ville, je discute de l’imminence de l’hiver avec des amis. Beaucoup d’entre nous, amoureux de la saison froide, ressentent un éventail de sentiments allant d’une appréhension inhabituelle à une crainte pure pour celui-ci. Habituellement, cette période de l’année est celle où l’on remplit les cinémas accompagnés de nos meilleurs amis pour stimuler nos sens à la vision des dernières productions de ski. Pas cette année. Le paysage infernal de 2020 nous a émotionnellement épuisés et on nous dit maintenant de nous préparer à un hiver sombre.

Le matin de mon départ, après une grande opération de ravitaillement, le grésil frappe l’importante ville d’Anchorage (290 000 habitants). Une gadoue grise s’infiltre dans mes chaussures de running alors que je me traîne jusqu’à mon camion pour rentrer chez moi, me sentant anxieuse et un peu mal préparée.

L’itinéraire d’Anchorage à Valdez est assez direct : prenez tout droit sur 200 miles jusqu’à ce que vous rencontriez un panneau stop, puis tirez à droite. Les précipitations se refroidissent à mesure du trajet, de gros flocons se forment et tapissent la route déjà glissante. La circulation est calme cet après-midi, mais le freinage brusque d’un automobiliste devant moi me fait déraper sur la glace. Heureusement, les leçons de conduite hivernale de ma jeunesse me reviennent (merci papa) et je déporte mon petit camion sur l’autre voie avant de dépasser le véhicule, évitant ainsi un accrochage certes sans conséquence, mais sûrement inopportun alors qu’il me reste encore de la route à tailler.

Je ralentis jusqu’au premier et unique panneau stop de ce long périple et tourne vers la droite. Sur l’autoroute Richardson, la sombre ligne droite jusqu’à la maison, la neige se met à tomber pour de vrai. Les flocons, éclairés par les phares, créent l’illusion d’un voyage à la vitesse de la lumière alors qu’en réalité je ne fais que du 65 milles à l’heure sur une voie non éclairée à travers les bois. À travers le vortex ! Les yeux fatigués et la musique à fond, la familiarité s’insinue entre mes mains sur le volant. Le cerveau suit ; c’est ainsi que j’ai conduit les hivers passés et c’est ainsi que je conduirai au cours des mois prochains.

Les chauffeurs de la poignée de véhicules en mouvement abaissent leurs pleins phares à mon approche, je leur rends la pareille ce qui crée provoque un sentiment de bienvenue. Les étés au soleil de minuit, les phares sont inutiles pendant des mois. L’action ressemble à un signe de tête courtois de reconnaissance de mon existence ; c’est en tout cas comme cela que je le ressens.

Les yeux endormis prennent le dessus, tout comme la bouteille d’eau que j’ai descendue, je décide de faire halte à mon arrêt panoramique préféré qui est à peine visible sous 10 centimètres de blanc. Pas de vue à contempler, tout est d’un pur noir d’encre. Depuis le siège conducteur, j’échange mes petites chaussures de course pour mes grosses bottes d’hiver, je mets mon chapeau de cow-boy pour garder mes cheveux au sec et ouvre la porte. Je sors mes pieds et sens le premier craquement léger de neige sous mes semelles. De gros flocons, joyeux comme des plumes de poulet (expression anglophone dédiée “pour neiger à gros patins”. NDT), tombent calmement et silencieusement, contrairement à l’impression hypnotique de vitesse de la lumière qu’ils imprimaient il y a quelques minutes à peine. Perception, perception. Le son est paisible, incubé de calme et d’une immobilité parfaite. C’est mon son préféré au monde.

Je connais ce sentiment. Je me souviens de ce sentiment. Le thermomètre du tableau de bord du camion indique 19 en petits chiffres orange. 19 degrés. Et c’est aussi chaud qu’une tasse d’expresso fumante, aussi chaud qu’une note du saxophone de Coltrane, aussi chaud que la poitrine d’un amoureux.

Ecrit par Gabriella Palko, @gabbypalko